Stromspeicher aus Beton

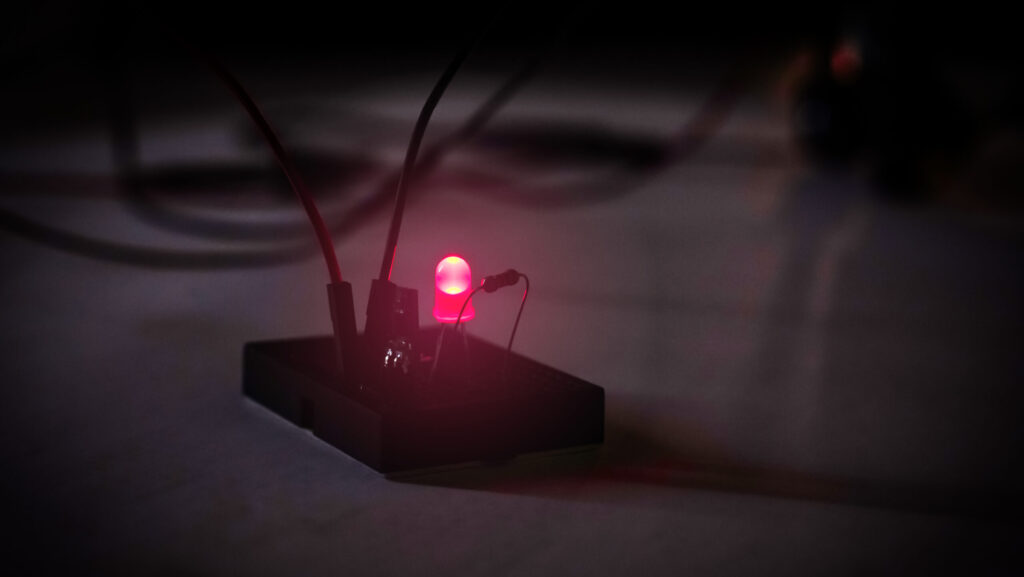

Foto: Dennis Mangold/Hochschule Coburg

07.02.2025

In Zusammenarbeit mit dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben Forscher der Hochschule Coburg einen Stromspeicher aus Beton entwickelt. Dabei handelt es sich um einen Superkondensator, der mit Gleichstrom eine kleine Lampe leuchten lässt. Er besteht aus Zement, Wasser und Ruß. Der Superkondensator, so die Idee, könnte künftig als Gebäudefundament, Hauswand oder Parkdeck ausgeführt, Strom aus erneuerbaren Energien speichern.

Die Vorarbeit für den Stromspeicher auf Zementbasis haben Forscher des MIT geleistet. Für das Grundmaterial mischten sie Zement mit porösem Ruß und Wasser zu einem Spezialbeton. Während des Aushärtungsprozesses bildet der hydrophobe Ruß selbstständig ein leitfähiges Netzwerk aus Nanostrukturen im Beton. Dieses Rußnetzwerk fungiert als Leiter und ersetzt die sonst üblichen elektrischen Leitungen.

Der Kondensator selbst besteht aus zwei Platten dieses Spezialbetons, die durch eine semipermeable Membran getrennt sind. Diese Membran erhöht die Speicherkapazität um das bis zu Hundertfache, so dass ein Superkondensator entsteht. Die Hohlräume des porösen Materials werden mit einem Elektrolyt (Kaliumchlorid-Lösung) gefüllt, der die notwendigen Ladungsträger bereitstellt.

Die beiden Platten des Kondensators funktionieren genau wie die beiden Pole einer wiederaufladbaren Batterie mit gleicher Spannung: Werden sie an eine Stromquelle angeschlossen, wird Energie in den Platten gespeichert. Werden sie an eine Last angeschlossen, fließt der elektrische Strom in Richtung der jeweiligen Anwendung.

Foto: MIT

Energiespeicher im Boden

Der Coburger Student Simeon Ulm (Studiengang Bauingenieurwesen) hat für seine Masterarbeit einen Superkondensator auf Basis der MIT-Entwicklung gebaut. Der Kasten misst an den Seiten zehn mal zehn Zentimeter und ist 50 Zentimeter hoch.

„Dieser Kondensator schafft es jetzt, eine Zehn-Watt-Birne etwa 25 Minuten zum Leuchten zu bringen. Wenn Sie das jetzt auf eine Bodenplatte für ein Einfamilienhaus rechnen, da haben wir ganz andere Speichermöglichkeiten“, sagte Ulms Betreuer, Bauingenieur Markus Weber, dem Bayerischen Rundfunk.

Noch befindet sich die Technologie in der Forschungsphase: Bisher wurden Tests im kleinen Maßstab durchgeführt, wobei eine 1-Volt-Batterie als Proof-of-Concept diente. Größere Versionen sollen folgen, geplant ist eine typische 12-Volt-Autobatterie.

Das MIT-Team hat berechnet, dass ein 45 Kubikmeter großer Block aus nanokohlenstoffdotiertem Beton – das entspricht einem Würfel mit einem Durchmesser von etwa 3,5 Metern – genug Kapazität hätte, um etwa 10 Kilowattstunden Energie zu speichern. Das wäre der durchschnittliche tägliche Stromverbrauch eines Haushalts.

Mischungsverhältnis optimieren

Um die Belastbarkeit und Verarbeitbarkeit des Betons zu verbessern, arbeiten die Beteiligten an der Optimierung des Mischungsverhältnisses von Zement und Ruß. Außerdem forschen sie an Lösungen, um Kapazitätsverluste zu vermeiden.

Vorteile des Spezialbetons:

- leicht verfügbare Materialien ohne seltene Metalle

- schnelle Lade- und Entladezeiten im Vergleich zu herkömmlichen Batterien

- lange Lebensdauer und nahezu unbegrenzte Ladezyklen

- Multifunktionalität: auch als Heizsystem einsetzbar

- anpassbar an spezifische Anwendungen

- mögliche Integration in bestehende Infrastrukturen wie Gebäudefundamente oder Straßen

- Kosten vergleichbar zu normalem Beton

Nachteile:

- geringere Energiedichte im Vergleich zu konventionellen Batterien

- mögliche Verringerung der Betontragfähigkeit bei höherem Rußanteil

- potenzielle Kurzschlussgefahr bei versehentlichem Anbohren

- Herausforderungen bei der Entwicklung geeigneter Elektrolyte für verschiedene Anwendungen

- Beton ist ein umstrittener Baustoff, da seine Herstellung energieintensive ist und endliche Ressourcen verbraucht

Die Forscher hoffen, dass ihre Neuentwicklung in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielen kann. Zum Beispiel als Energiespeicher in Gebäuden und Infrastrukturen. Um das volle Potenzial des stromspeichernden Betons auszuschöpfen und die erwähnten Herausforderungen zu lösen, sind allerdings weitere Forschungen und Tests notwendig.

Neueste Beiträge

- Bionische Roboter: fliegen wie Schmetterlinge 3. März 2025

- Stromspeicher aus Beton 7. Februar 2025

- Null Energiebedarf: adaptive, bionische Gebäudefassaden 29. Januar 2025

- Apps: persönliche Informationen landen bei Datenhändlern 16. Januar 2025

- Leben in leerstehenden Warenhäusern 13. Januar 2025

- Energiewende: bezahlbare Alternativen statt Bargeld 30. Dezember 2024

- Fossile CO₂-Emissionen erreichen Rekordhoch 27. November 2024

- Von KI erschaffen – Personen, die nicht existieren 23. Oktober 2024

- ChatGPT: keine Anzeichen für intelligentes Verhalten 17. September 2024

- Schlaues Vogelhirn: Nervenzellen zählen, nicht die Größe 31. Juli 2024