Foto: André Künzelmann/UFZ

Glyphosat: Fehlbildungen bei Amphibien

28.06.2023

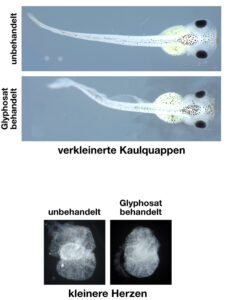

Das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat schädigt die Embryonalentwicklung von Amphibien, das ergab eine Studie der Universität Ulm. Die Wissenschaftlerinnen berichten über missgebildete Hirnnerven, kleinere Herzen, kürzere Körper und einen langsameren Herzschlag. Die Ergebnisse sind brisant, schreiben sie. Denn derzeit wird in der EU über die Verlängerung der Zulassung für Glyphosat beraten. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ fordert seit längerem eine Reform der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln.

Seit den 1970er Jahren wird das sogenannte „Totalherbizid“ eingesetzt: Bis auf genetische veränderten Nutzpflanzen, die resistent gegen das Mittel sind, sterben alle anderen Pflanzen ab. Die Wirkung beruht darauf, dass die Substanz ein Enzym blockiert, das die Aminosäure-Synthese reguliert. Die Diskussionen zwischen Umweltschützern, Industrie, Agrarlobby, Behörden und Politik über die schädigende Wirkung auf die Umwelt währen schon lange, und sie sind zäh. Soll die Substanz verboten oder die Verwendung eingeschränkt werden?

Zwar wurde behauptet, dass die Wirkung nur Pflanzen betrifft, doch diese Annahme ist inzwischen durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen widerlegt: Glyphosat und darauf basierende Herbizide wirken sich nicht nur auf andere Tierarten wie Fische, Krustentiere und Muscheln aus, sie schädigen auch Insekten und Säugetiere. Zu den negativen Auswirkungen gehören erhöhte Sterberaten, Wachstumsdefekte, Organschäden und Verhaltensstörungen. Das bedeutet, neben der Abholzung tropischer Regenwälder, dem Einsatz fossiler Brennstoffe und industrieller Landwirtschaft trägt das Unkrautvernichtungsmittel ebenfalls zum Artensterben bei.

Defekte bei niedrigster Konzentration

Die aktuellen Studienergebnisse der Ulmer Wissenschaftlerinnen Hannah Flach und Susanne Kühl bestätigen vorherige wissenschaftliche Untersuchungen. Bei ihrem Experiment haben sie über 14 Tage Embryonen des Krallenfrosches unterschiedlich konzentrierten Glyphosat-Lösungen ausgesetzt. Dabei wurden Glyphosat-Konzentrationen von 0,1 mg/l, 10 mg/l, 97 mg/l bis zu 243 mg/l sowie weitere Zwischenstufen eingesetzt. „Wir haben uns insbesondere bei den Detailanalysen an Größenordnungen orientiert, wie sie weltweit auch in natürlichen Gewässern zu finden sind“, erläutert Susanne Kühl, Professorin am Institut für Biochemie und Studienkoordinatorin der Uni Ulm.

Während in Europa Glyphosat-Konzentrationen zwischen 0,0025 mg/l (Deutschland), 0,086 mg/l (Frankreich) und 2,46 mg/l (Portugal) gemessen wurden, erreichen weisen Gewässer in China mit 15,21 mg/l und Argentinien mit 105 mg/l Spitzenwerte auf.

„Überraschend für uns war, dass einige Defekte bereits bei der niedrigsten Konzentration auftraten, die wir getestet haben, also bei 0,1 mg/l. Das sind Konzentrationen, die in natürlichen Gewässern in vielen Ländern teils mehrfach überschritten werden“, erläutert Hannah Flach, Doktorandin am Institut für Biochemie und Molekularbiologie und Erstautorin der Studie.

Glyphosat und Amphibiensterben

Nun gehören Krallenfrösche zu den Modellorganismen bei Entwicklungsbiologen. Deren Embryonen sind ziemlich groß und robust, deshalb vermuten die Wissenschaftlerinnen, dass kleinere Amphibienarten bereits mit niedrigeren Glyphosat-Konzentrationen geschädigt werden. Sie gehen aufgrund ihrer Ergebnisse und ähnlicher Untersuchungen davon aus, dass Herbizide wie Glyphosat zu den Hauptursachen des weltweiten Amphibiensterbens gehören könnten.

Zwar sind die in Deutschland gemessenen Glyphosat-Konzentrationen im Vergleich zu anderen Ländern sehr niedrig. Eine Studie (2021) des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig ergab jedoch, dass bei Regen Pestizide (Oberbegriff für sämtliche Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel) von den Äckern in die Gewässer gelangen.

10fach höhere Belastung

Die Gewässerproben wiesen eine zehnfache höhere Belastung mit Pestiziden auf. Damit schädigen sie aquatische Lebensgemeinschaften, die für den Erhalt der Artenvielfalt entscheidend sind. Denn diese tragen nicht nur zur Selbstreinigung des Wassers bei, sondern sind auch Teil der Nahrungsnetzes.

„Wir haben bundesweit eine deutlich höhere Pestizidbelastung in den Kleingewässern nachgewiesen als wir das ursprünglich erwartet haben“, sagt Matthias Liess, UFZ-Professor mit Spezialisierung auf Ökotoxikologie und Koordinator des Projekts Kleingewässermonitoring.

Das UFZ kritisiert seit langem die Zulassungspraxis von Pflanzenschutzmitteln: Die hohe Empfindlichkeit der Arten im Ökosystem werde unterschätzt. Denn bislang werde das ökologische Risiko von Pestiziden im Freiland auf Basis von Laborstudien, künstlichen Ökosystemen und Simulationsmodellen vorhergesagt. Die Ergebnisse aus dem Labor spiegelten aber laut Liess nicht die Realität wider.

Kritik an Grenzwerten

Es fehlt der ganzheitliche Blick, denn: „Im Ökosystem wirken neben Pestiziden noch zahlreiche weitere Stressfaktoren auf die Organismen, sodass diese auf Pestizide deutlich empfindlicher reagieren. Natürliche Stressfaktoren wie der Räuberdruck oder die Konkurrenz der Arten werden im Zulassungsverfahren nicht ausreichend berücksichtigt.“

Aufgrund ihrer umfangreichen Untersuchungen (an mehr als 100 Messstationen an landwirtschaftlich genutzten Tieflandregionen in 12 deutschen Bundesländern) wiesen die Forscher nach, dass Pestizide auf Lebensgemeinschaften aquatischer Wirbelloser in viel niedrigeren Konzentrationen wirken als bisher in der Pestizidzulassung angenommen. Ab welcher Konzentration das der Fall sei, hänge davon ab, welche Arten überleben sollen.

Gehe es beispielsweise um den Schutz von empfindlichen Insektenarten wie Köcherfliegen und Libellen, wären um bis zum Faktor 40 niedrigere Grenzwerte notwendig als bislang. Die staatlichen Grenzwert für Pestizide seien zu hoch angesetzt, und selbst diese würden in über 80 Prozent der Gewässer überschritten. Der Verlust der Artenvielfalt, mahnen die Wissenschaftler, kann nur gestoppt werden, wenn die Umweltrisikobewertung radikal reformiert wird.

Der Abschlussbericht zum Kleingewässermonitoring ist hier zu finden.

Neueste Beiträge

- Bionische Roboter: fliegen wie Schmetterlinge 3. März 2025

- Stromspeicher aus Beton 7. Februar 2025

- Null Energiebedarf: adaptive, bionische Gebäudefassaden 29. Januar 2025

- Apps: persönliche Informationen landen bei Datenhändlern 16. Januar 2025

- Leben in leerstehenden Warenhäusern 13. Januar 2025

- Energiewende: bezahlbare Alternativen statt Bargeld 30. Dezember 2024

- Fossile CO₂-Emissionen erreichen Rekordhoch 27. November 2024

- Von KI erschaffen – Personen, die nicht existieren 23. Oktober 2024

- ChatGPT: keine Anzeichen für intelligentes Verhalten 17. September 2024

- Schlaues Vogelhirn: Nervenzellen zählen, nicht die Größe 31. Juli 2024